業界分析ツールを使う際の注意点

.jpg)

業務においてはさまざまなツールを使用しますが、とくに業界分析ツールを使う際には注意が必要です。

私たちはAmazonでのEC事業において、以下のようなツールを使用しています。

| ツールの種類 | ツール名 |

| 業務ツール | Google、Microsoft |

| 業務管理ツール | Salesforce、kintone |

| 経理系ツール | Money Forward、Speee |

| マーケティングオートメーションツール | b→dash |

| マクロ環境の調査ツール | SPEEDA |

| Amazon・楽天市場の情報収集ツール | Nint |

MicrosoftやGoogleの業務ツールは欠かせませんが、その他のSaaS系のツール(Software as a Serviceの略で、パッケージ製品として提供されていたソフトウェアをインターネット経由のサービスとして利用するもの)も業務ツールで対応できない作業をカバーするためによく使われます。

例えば、「スタートアップ・創業時は顧客管理をExcelやGoogleスプレッドシートで行い、クライアントの規模が大きくなってきたらkintoneやSalesforceに移行する」というパターンがあります。また、「最初は資金がないためインターネット検索で業界分析を行うものの、規模が大きくなった段階で調査ツールSPEEDAを契約する」ということもあるでしょう。

しかし、業界分析ツールの情報をそのまま信用するのはリスクがあります。今回は、業界分析ツールを使用する際の注意点や、効果的な情報収集の方法を解説します。

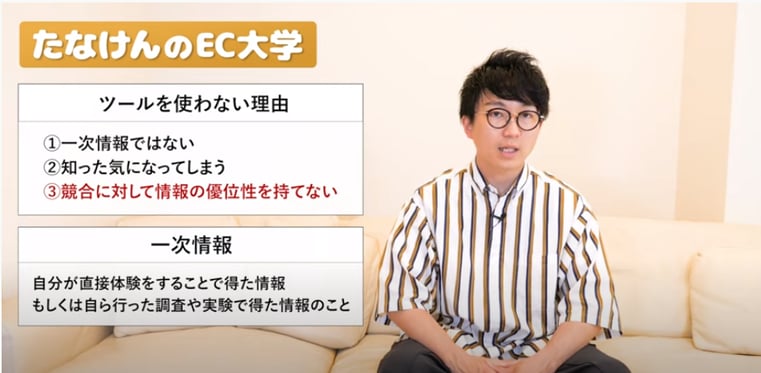

ツールを使う際の注意点

私たちができるだけ業界分析ツールを使わないようにしている理由は、ビジネスジャッジを誤らないためです。ツールを使う際には、以下3つの注意点があります。

- ①一次情報(自分が直接体験で得た情報)ではない

- ②知った気になってしまう

- ③競合に対して情報の優位性を持てない

①一次情報ではない

業界分析ツールが提供する情報は、多くの人が知りたい最大公約数的なものになることがほとんどです。業界全体の売上や競合の分布など便利な情報ではありますが、推測値や概算値が入っていたり、間違っていたりする可能性があります。

Amazonジャパンの売上を例に挙げましょう。Amazonジャパンの売上には「2.2兆円」と「3.3兆円」という2つのデータが存在します。「何をもって売上と判断するか」が異なるものの、いずれも正しいデータです。

Amazonジャパンには直販部門と出品部門があります。直販部門の売上はそのまま会社の売上になりますが、出品部門の売上にあたるのは手数料収入のみです。例えば、エンドユーザーのお客様が1万円分購入したら、販売者から手数料として徴収する10%、つまり1,000円がAmazonジャパンの売上になります。ファイナンシャルレポートでは上記の考え方に基づき、売上を2.2兆円と報告しています。

一方、Amazonでビジネスを行う人にとっては販売者の売上を含めた3.3兆円という数字のほうが大事です。2.2兆円という数字は、Amazonの直販部門に1.6兆円、出品部門に1.7兆円の売上があるなかで、1.7兆円から販売者の取り分を差し引いた数字だからです。

上記の例から、データの見方や物差し、粒度が人によって異なることがわかるでしょう。

ツール上の定義は平均的・最大公約数的な考え方によるものであり、一次情報ではなく二次情報になります。二次情報は、自分たちがビジネス判断をするにあたって必ずしも適切な見方とは限りません。

②知った気になってしまう

どれだけ情報収集をしてもすべてを調べきることはできないなかで、一次情報ではない業界分析ツールを使って知った気になるのは危険だといえます。ツールを使って大まかに調べられても、競合の施策や差別化の内容まではわからないからです。

競合を知るためには、4P分析(Product(商品)・Price(価格)・Place(流通)・販売促進(Promotion)の4つの頭文字をとったマーケティング手法)をするなど、自分たち目線での市場分析が求められます。ツールが与えてくれる情報は、市場やブランドの状況など第三者目線で見た粒度の荒い情報です。そのため、ツールの情報収集だけでは不十分である可能性が高いでしょう。

③競合に対して情報の優位性を持てない

コモディティ社会(市場の商品が個性を失い、メーカーや商品による差がない状態)では、商品を作るうえで他社との差別化を考えなければなりません。新しい市場に参入するときにはツールやインターネットを使った情報収集を行いますが、これはおそらく競合他社もやっています。

ツールやインターネット以外の情報も取り込み、自分たち独自の戦略を作って市場に参入しなければ競合他社には勝てないでしょう。ツールの情報だけを頼りにしていると、ビジネス判断を誤る可能性があります。

情報収集の方法

情報収集の際には、これまでの話と矛盾しているかもしれませんが、まずは業界分析ツールを使うのがおすすめです。ツールによって30〜40点程度の情報はカバーできるからです。

しかし、以下2つのポイントを心がけましょう。

- 自分で仮説検証を繰り返す

- 詳しい人に聞く

1つ目は、自分で仮説検証を繰り返すということです。例えば新卒採用や中途採用で初めてEC業界に入ったとき、ツールで競合分析を行うでしょう。その際、ツールの分析に加えて自分で仮説を立てて検証を繰り返すことで、答えにたどり着きやすくなります。

2つ目は詳しい人に聞くということです。先輩や上司、コンサルタントに意見を聞くことで、ツールで調べた情報が本当に正しいのかを確認し、情報を肉付けしていく必要があります。

情報収集において大切なのは、インターネットやツールなどデジタルなコミュニケーションではなく、アナログなコミュニケーションのなかで得た知識だと考えています。アナログなコミュニケーションとは、人との付き合いや人脈によるものです。

インターネットやツールで得た情報を鵜吞みにせず、正確な情報を求め続ける心構えで情報収集することをおすすめします。

アナログの情報収集が大切だと考える背景

アナログの情報収集が大切だと考えたエピソードの例として、SPEEDAというサービスができた背景を紹介します。

SPEEDAは、投資銀行出身の人たちが作ったツールでした。新人時代に徹夜で情報収集した経験をもとに、業界分析をツール化したSPEEDAを作りました。SPEEDAを使えば、7日間かかる分析を1時間で終えられるようになったのです。しかし、プロフェッショナルファームの人たちは当初SPEEDAを導入したものの、やがて使わなくなりました。

たしかにSPEEDAは現状分析に役立ちますが、プロジェクトを進めるにあたって必要な「活きた情報」を得られなかったのです。徹夜で情報収集して無駄だと思っていた作業が、実はそのプロジェクトや業界において経営判断をするためのベースになっていました。

例えば、プロジェクトで「Amazonの生産性を2倍に上げる方法」を考えることになり、半分は技術で対応できるものの、残り半分はやる気・士気の問題だったとします。書類ベースの資料だけでは、やる気や士気の部分は見えてきません。働いている人の思いは、インタビュー動画を見たり、現場を見学したりといったアナログなコミュニケーションを通さなければわからないのです。

アナログなコミュニケーションをやり抜き、カバーする情報の粒度や深さにこだわることで、より適切な意思決定に至る可能性が高くなります。ツールだけで解決できないときは、プロフェッショナルに相談することで過去の経験に基づいた必要な情報が得られるでしょう。

まとめ

今回は、情報収集をするときに業界分析ツールに頼りすぎるのはリスクがあるという話をしました。

理由は以下の3つです。

- ①一次情報ではない

- ②知った気になってしまう

- ③競合に対して情報の優位性を持てない

情報収集の初期段階ではツールを使ってもかまいません。しかし、自分で仮説検証を繰り返したうえで、先輩や上司、コンサルタントに話を聞いて情報を確認、肉付けしていくことが大切です。

◆詳しくはたなけんのEC大学の解説も参考にしてください!

噂の「業界分析ツール」、本当に意味ある?プロの情報収集術教えます